今天我们来梳理一些常见但是容易被忽略的应当缴纳印花税的情形,大家一定要记好了!

01

其他“具有合同性质的凭证”

也要缴纳印花税!

不是只针对“合同”需要缴纳印花税,其他“具有合同性质的凭证”也要缴纳印花税!

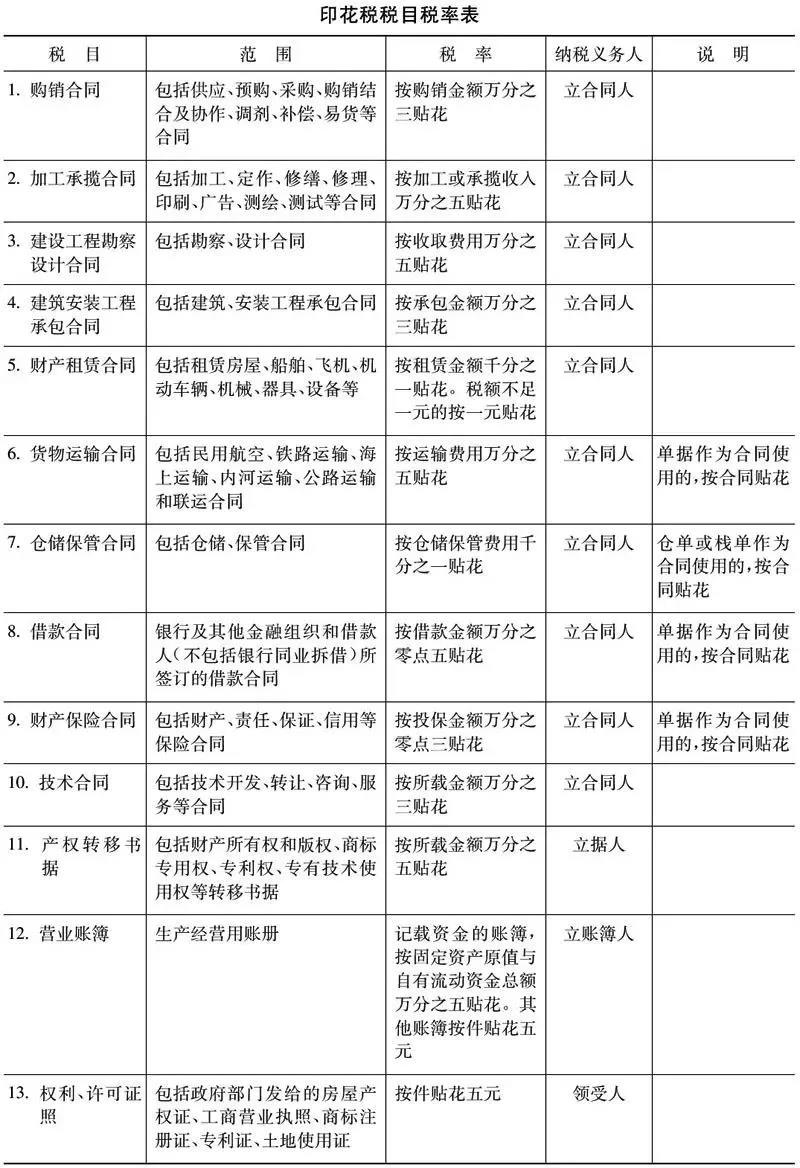

印花税只对税目税率表中正列举的凭证和经财政部确定征税的其他凭证征税。应纳税凭证有:

——购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证;

——产权转移书据;

——营业账簿;

——权利、许可证照;

——经财政部确定征税的其他凭证。

02

电子形式签订的各类

应税凭证也要缴纳印花税!

随着经济形势发展变化的需要,现在越来越多人采用电子合同、电子凭证等,那么请您注意了——对纳税人以电子形式签订的各类应税凭证按规定征收印花税!

03

印花税不只是一方需要缴纳!

同一凭证,由两方或者两方以上当事人签订并各执一份的,应当由各方就所执的一份各自全额贴花。(另有规定单边征收的除外)

划重点!!!

同一份合同由各方分别缴纳印花税时,容易产生一个误区——多方分摊缴纳税额。这是误解哦!

正解——各方就所执的一份各自全额贴花

举个例子,A公司是一般纳税人,今年和小规模纳税人B公司签订了一份写字楼转让合同并各执一份,假设计税价格1000万,则按照产权转移书据万分之五的税率缴纳印花税,税额为5000元,则双方分别缴纳印花税:A公司缴纳5000元;B公司缴纳2500元。

知识扩展:自2019年1月1日至2021年12月31日,对全区增值税小规模纳税人的印花税(不含证券交易印花税)减按50%征收。

04

副本也有可能要缴纳印花税!

对已缴纳印花税的凭证的副本或者抄本免税。主要是凭证的正式签署本已按规定缴纳了印花税,其副本或者抄本对外不发生权利义务关系,只是留备存查。

但是,以副本或者抄本视同正本使用的,则需要缴纳印花税!

05

合同没有金额就不用缴纳印花税?

按金额比例贴花的应税凭证,未标明金额的,应按照凭证所载数量及国家牌价计算金额;没有国家牌价的,按市场价格计算金额,然后按规定税率计算应纳税额。

有些合同在签订时无法确定计税金额,怎么办?

比如技术转让合同中的转让收入,是按销售收入的一定比例收取或是按实现利润分成的;财产租赁合同,只是规定了月(天)租金标准而却无租赁期限的。对这类合同,可在签订时先按定额五元贴花,以后结算时再按实际金额计税,补缴印花税。

06

税率表

最后,蜜蜜给您附上《印花税税目税率表》,可供查看具体税率、税额的确定:

-

【问】那该增值税该记入哪里?【答】计入应交税费—应交增值税(进项税额)

-

【问】应交税费——待转销项税额 22 642[400 000/(1+6%)×6%] 这里为什么不把预计不被消费的按比例结转的收入计算结转“应交税费--待转销项税额”,不被消费的那部分50000元,什么时候结转到“应交税费-应交增值税-销项税”里【答】在计算“应交税费—待转销项税额”时,按照税法规定,在客户使用该储值卡消费时发生增值税纳税义务。这里的400000元是实际消费金额,只有实际消费时才产生纳税义务,所以用实际消费金额400000元来计算待转销项税额结转到销项税额的金额,预计不被消费的部分尚未发生纳税义务,所以暂不计算。 对于预计不被消费的那部分50000元,当确定其确实不会被消费时(比如储值卡过期),就可以将对应的待转销项税额结转到应交税费-应交增值税-销项税呢

-

【问】为什么这道题是重要性【答】重要性原则关注会计信息对决策的影响。企业支付下半年报刊杂志费600元,金额相对较小,如果按照权责发生制逐月分摊到下半年各月,核算会比较繁琐,且对企业财务状况和经营成果的影响不大。将这600元一次性计入管理费用,虽然不符合严格的权责发生制,但简化了会计核算,且由于金额小,不会对报表使用者的决策产生重大影响,所以体现了重要性的会计信息质量要求。

-

【问】C答案不是很理解,为什么是无线连带责任?【答】乙原本是作为限合伙人,但当乙变为普通合伙人后,法律规定是有限合伙人转变为普通合伙人的,需对其作为有限合伙人期间有限合伙企业发生的债务承担无限连带责任

-

【问】网上搜用益物权也可以是动产【答】用益物权的客体主要是不动产,如土地、房屋等。虽然《民法典》规定用益物权的客体可以是动产和不动产,但实际法律中规定的用益物权类型(如土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、地役权和居住权)的客体都是不动产。因此,实践中用益物权的标的物只限于不动产。

-

【问】老师没说是一般纳税人,为什么不加税。【答】如果题目是考虑增值税,通常会给出增值税税率或甲公司为增值税一般纳税人等条件,没有这些提示,一般则默认相关税费为不可抵扣的税费,应该计入成本

-

【问】怎么判断什么时候用权责发生制,什么时候用收付实现制【答】哪个课程的题呢请提供订单号

-

【问】里面的10是怎么来的【答】借款时间从3 月到 12 月共计10 个月

-

【问】银行存款(倒挤)此处怎么理解?【答】在这个业务里,材料价款 45 000 元,增值税进项税额 5 850 元,购买材料总共需要支付的金额是45 000 + 5 850 = 50 850 元,而甲公司的应收票据只有 50 000 元,不足以支付全部款项,差额部分用银行存款补付,银行存款金额是50 850 - 50 000 = 850 元

-

【问】这题麻烦解释一下B?【答】加速折旧法的特点是在固定资产使用前期计提较多的折旧,后期计提较少的折旧,固定资产在使用初期往往效率更高、能为企业带来更多经济利益,前期多提折旧,能更合理地将固定资产的成本与各期实现的收入相配比

关注微信

关注微信

蜜蜂岛客服

蜜蜂岛客服

加入我们

加入我们

退款说明

退款说明